小林 眞一郎 ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士

2025/03/19(金)

敷地が防火地域・準防火地域に当てはまることも多い都心部の土地活用では、建ぺい率や建てられる建築物の制限を事前にしっかりチェックしてから建築計画を建てることが成功の大きなポイントになります。

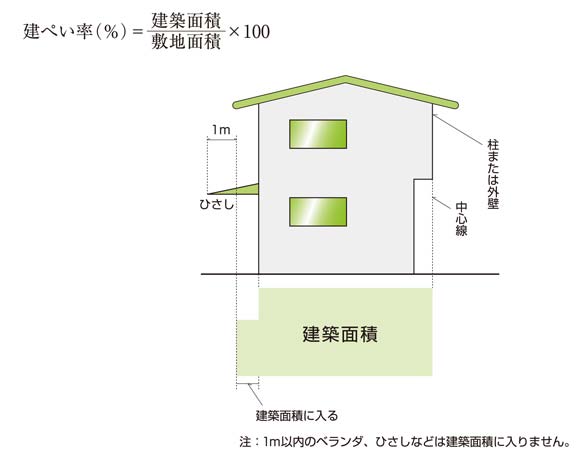

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積※1の割合を表す数値です。

簡単に言うと、「敷地のうち何パーセントを建物に使えるか」が建ぺい率によって決められています。

建ぺい率の制限は、火災時の延焼を抑えたり、建物の間に適切な距離を作って採光や通風を確保したりする目的があります。

例えば、100㎡の敷地で建ぺい率が60%の場合、その敷地には60㎡までの建築面積の建物が建てられることになります。ここに、容積率の制限を合わせると、敷地にどれくらいの規模の建物が建てられるのかが分かります。

※1建築面積…水平投影面積(建物を真上から見たときの面積。建坪のこと)

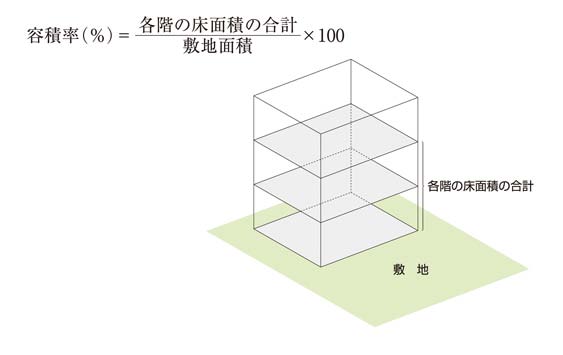

容積率は、敷地面積に対する延べ床面積の割合です。

容積率300%で100㎡であれば、100㎡の3倍の300㎡までの延べ床面積の建物が建てられます。

この敷地の建ぺい率が50%の場合、建築面積の限度は50㎡になるので、1階が50㎡の6階建ての建物が建てられると見当がつけられます。

容積率は、前面道路の幅員(12m未満の場合)によってさらに制限がかかる場合があります。

土地活用においては、建ぺい率・容積率が高い敷地の方がより大きい建物が建てられ、建築物の自由度も高まるので利用価値が高いと言えるでしょう。

ここからは、建ぺい率の定義から計算方法などについて詳しく解説していきます。

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合を指します。建物を建てる際には、行政で定められた建ぺい率の上限を超えないよう注意が必要です。

建ぺい率は、以下の計算式で求めることができます。

建ぺい率 =(建築面積 ÷ 敷地面積) × 100(%)

例えば、敷地面積100㎡の土地に、建築面積50㎡の建物を建てる場合、建ぺい率は 50% となります。また、1階の建築面積が50㎡、2階が40㎡の場合でも、建ぺい率は 50% です。一番面積の広い階の面積で計算する点に注意しましょう。

建ぺい率とは、敷地面積に対して建築面積がどの程度の割合を占めるかを示す指標です。

容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合を示す指標です。容積率の計算方法は以下の通りです。

容積率=(延床面積÷敷地面積)×100(%)

この指標は、建物の用途や地域によって上限が決められており、建ぺい率とともに都市計画において重要な役割を果たしています。一般的な住宅地では容積率は50%から500%に設定されることが多く、商業地域では最大で1300%に達することがあります。

建ぺい率の制限が設けられる理由は、大きく分けて以下の2つがあります。

1.防災・通風・採光を確保するため

まず、防災性の確保についてです。建ぺい率の制限により、敷地内に一定の空地が確保されるため、火災時の延焼を防ぐ効果があります。

建物同士の距離が近すぎると、火災が発生した際に隣接する建物へ燃え広がりやすくなりますが、建ぺい率を制限することで延焼のリスクを低減することが可能。また、災害時の避難スペースや消防活動のための通路を確保する目的もあります。

また、建物が敷地いっぱいに建てられると、隣接する建物との距離が近くなり、風通しが悪くなったり、痛風や日当たりが確保できなくなったりする可能性があります。特に都市部では建物が密集しやすいため、建ぺい率の制限を設けることで自然光や風が入りやすい環境を維持しているのです。

2.建物の密集を防ぎ、安全な街づくりを促進

建ぺい率の制限は、建物の密集を防ぎ、安全な街づくりを促進するために設けられています。建物が敷地いっぱいに建てられると、隣接する建物との距離が極端に近くなり、火災の延焼リスクもありえます。。また、建物が密集しすぎると、避難経路が確保しにくくなり、災害時の安全性が損なわれる可能性も。適切な建ぺい率を設定することで、都市の防災性を高め、住民が安心して暮らせる環境を維持することができます。

そのため、建ぺい率の制限は、安全で快適な都市環境を守るために欠かせない制度です。

準防火地域とは、都市の防災対策として火災の延焼を防ぐために指定されるエリアのことです。防火地域ほど厳しい規制はありませんが、一般的な地域よりも耐火性に関する建築基準が求められます。

一定規模以上の建物に耐火建築物や準耐火建築物の使用が義務付けられ、木造建築の場合も防火対策が必要になります。

特に、建築物の規模や用途に応じて外壁や屋根の防火性能を高めることが求められるのです。

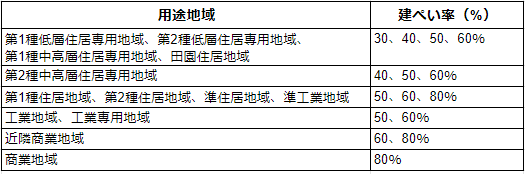

また、準防火地域の建ぺい率は、用途地域ごとに30~80%の範囲で指定されています。

表:東京都の用途地域ごとの建ぺい率(原則)

出典:東京都都市整備局HP「用途地域等に関する指定方針及び指定基準について」

墨田区HP「建蔽率・容積率の制限」

これまで解説したとおり、土地には都市計画区域内の用途地域ごとに建ぺい率が規制されていますが、一定の条件を見たすと建ぺい率の制限を受けない特例や、建ぺい率が緩和される特例を受けられます。

それぞれの条件について簡単にまとめてみます。

敷地が防火地域内にある耐火建築物および、準防火地域内にある耐火建築物・準耐火建築物は、建ぺい率が10%緩和されます。

例えば、準防火地域で100㎡の建ぺい率が60%、容積率が300%の敷地の場合、建ぺい率の10%緩和適用前なら建坪は60㎡が限度です。

容積率と合わせると、単純計算で1フロアが60㎡の5階建ての建物が目安になりますが、斜線制限や高さ制限など、他の制限次第で5階建てが建てられない(条件いっぱいに土地を活用できない)ケースも。

この場合、建ぺい率が10%緩和されて70%になると、建坪の限度が70㎡に増え、容積率の限度に近い=より大きな建物が建てられる可能性が高まります。

原則の建ぺい率が80%の用途地域※3で、かつ防火地域内にある耐火建築物は、建ぺい率が無制限(100%)になり、敷地いっぱいまで建物を建てられます。

参考:「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について」

※3 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣工業地域、商業地域が当てはまります。

敷地が「特定行政庁が指定する角地」にある場合も、建ぺい率が10%緩和されます。

角地緩和の条件確認方法

角地とは一般的に、2面以上が道路に面している土地を指しますが、角地の定義は地方自治体によって異なるため、敷地のある自治体のホームページで角地緩和の条件を確認しましょう。東京都の建ぺい率の角地緩和は東京都都市整備局のHPで確認できます。

参考:東京都都市整備局

建ぺい率の緩和で、より広い建物を建築でき、土地を最大限に活用することが可能になります。特に都市部では、限られた敷地を有効に使うことが重要です。建ぺい率の緩和により、従来よりも広い床面積を確保できるため、住居や店舗の機能性が向上します。

また、狭小地においても、建ぺい率の緩和を適用することで、快適な居住空間を確保することができます。例えば、準防火地域における耐火建築物では建ぺい率の上限が緩和されるため、小さな土地でも広めの建物を建てることが可能です。これにより、狭い土地でも十分な生活スペースや収納を確保し、住みやすい住宅を実現できます。

参考:都市整備局

建ぺい率の緩和には、火災リスクを軽減するメリットがいくつかあります。まず、近隣火災の延焼を防ぐ点です。建ぺい率を緩和することで、建物と建物の間に適切な距離を確保でき、火災が発生した際に延焼のリスクを減少させます。近隣の建物との距離が広がることで、火の勢いが広がりにくく、住民や周囲の施設に対する安全性が高まります。

次に、地震時の火災リスクを低減できる点です。建物間に余裕を持たせることで、地震による倒壊や破損が起きても、火災が広がりにくいのです。例えば、建物が倒壊した場合、火花や破片が飛び散ることで火災が発生しやすい状況ですが、建物同士が適切に離れていることで、火災の蔓延を防ぐことが可能になります。このように、建ぺい率の緩和は火災からの安全性向上に寄与します。

建ぺい率の緩和には、コスト面でのメリットもあります。まず、火災保険が安くなる点です。建ぺい率が緩和されることで、建物の耐火性能を高めやすくなります。例えば、鉄筋コンクリート造や耐火構造の住宅を建てやすくなり、火災のリスクが低減。その結果、保険会社が設定する火災保険料の割引が適用され、長期的なコスト削減につながります。

次に、ローンの優遇措置が受けられる点です。建ぺい率の緩和によって、省エネルギー性能や耐震性の高い住宅を建てることが可能になり、住宅金融支援機構の「フラット35S」などの優遇措置を利用できます。これにより、住宅ローンの金利が引き下げられ、総返済額を抑えることが可能に。こうしたコストメリットは、住宅購入者にとって大きな経済的メリットとなります。

ここまで、建ぺい率について解説してきました。建ぺい率のは「建築面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)」で求めることができます。

建ぺい率の制限が設けられる理由は、防災面や風通し、日当たりを確保するため、安全な街作りのためです。

また、建ぺい率が緩和されることによってさまざまなメリットも解説してきました。

M-LINEは、都内で鉄骨造・RC造の豊富な建築実績があり、快適で収益性を考えた構造・デザイン・間取りのアパート・マンション建築をサポートします。

また、都内の各エリアの特徴や土地の特徴を踏まえた、最適な構造や設計をご提案。木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など構造を選ばず、自分の希望に合わせた収益物件が建てられます。

さらに、収支シミュレーションや建築後のフォロー体制も万全で、東京で安心してアパート・マンション経営を始められます。

「賃貸経営で土地活用したいけど入居者が集まるか心配」「建築費と利回りのバランスが分からない」などの場合も、それぞれのご希望に沿ったご提案が可能です。

賃貸住宅・賃貸併用住宅・ソーシャルアパートメントなどの土地活用をお考えの際は、ぜひM-LINEへお気軽にご相談ください。