小林 眞一郎 ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士

高い断熱性や遮音性で知られる鉄筋コンクリート(RC造)は、賃貸マンションや都内の多層階住宅におすすめの建築構造です。

築年数がある程度経っても、高い断熱性や遮音性は維持されるため、人気の構造です。

東京の限られた場所や狭小地で、住人のプライバシーが守られる安心物件を建てるなら「防音性」や「騒音トラブル対策」の知識が重要ですよね。

そこで今回は、鉄筋コンクリート造の特徴や防音性について、その他の構造も参考にしながら解説していきます。

RC造のメリットを活かした建物活用の実例や防音・騒音対策のアイデアもご紹介します。ぜひ、都内の土地活用にお役立てください。

鉄筋コンクリート(RC造)は「Reinforced Concrete」の略で、防音性と耐久性の高さが特徴です。RC造は鉄筋とコンクリートの組み合わせにより、互いの弱点を補完しています。

鉄筋は引張に強く、コンクリートは圧縮に強いため、これらを組み合わせることで高い強度を実現しています。

ただし、素材の重さから主に中低層の建物で使用され、木造やS造と比べると施工コストが高くなる傾向に。

RC造の法定耐用年数は47年とされていますが、これは減価償却の基準であり、実際には適切な改修工事を行えばそれ以上長く使用可能です。建設時の品質や環境次第で、物理的耐用年数はさらに延びることもあります。

鉄筋コンクリート造の建物は、木造や鉄骨造と比べて防音性が高いというのは耳にしたことがあるかもしれません。

では、どれくらいの防音効果で他の構造と比べてどのような違いがあるのでしょうか?

ここでは、以下の4つの特徴について解説していきます。

鉄筋コンクリート造の建物は、他の建築構造と比べて「やや高め」の防音性に位置づけられています。

それは、木造や鉄骨造の建物よりも、気密性の高いコンクリートが音を遮断するため音の伝わりが、ある程度抑えられるからです。

「日本建築学会」※が発表したデータを参考に、構造別「音の聞こえ方」をまとめてみましょう。

※参考:一般社団法人日本建築学会「建築物の遮音性能基準と設計指針」技報堂出版

このように、鉄筋コンクリート造のマンションやビルでは、隣の部屋からの話声や生活音がほとんど気にならないので、基本的な防音性は期待できるのではないでしょうか。

また、鉄筋コンクリート造には、「ラーメン構造」と「壁式構造」の2種類があります。「ラーメン構造」は鉄筋コンクリート製の柱と梁で建物を支える構造です。

一方、「壁式構造」は柱や梁を使わず、鉄筋コンクリートの壁だけで建物を支えるのが特徴です。一般的に「壁式構造」の方が壁が厚いため、防音性能が高くなる傾向があります。

固体伝搬音とは、床や壁などの固体を通じて伝わる音のことです。上階の足音や物を動かす音、物を落とした音などが、固体伝搬音の例です。

固体伝搬音は、コンクリートのように密度が高いほどよく伝わる性質があります。

そのため、鉄筋コンクリート造のマンションでは、離れた部屋で発生した音が建物の躯体を通じて聞こえてくることがあります。例えば、1階で2階の足音がうるさいと感じていたら、実際には3階の住人の足音だった、というケースも固体伝搬音が原因です。

固体伝搬音への対策には、音源と固体の間に防振ゴムや制振マットを挟むなど、振動を絶縁する素材を使用することが有効です。たとえば、洗濯機と床の間にゴムを挟むといった対策は、簡単な対策例として挙げられます。

なお、固体伝搬音にはさまざまな種類があり、音源によって適した対策が異なるため、対策を講じる際には注意が必要です。

鉄筋コンクリート造の建物は、壁や柱、建物の基礎となる部分に鉄筋とコンクリートを使います。

そのため、防音性はもちろん、引っ張られる力に強い鉄筋の「耐震性」と熱に強いコンクリートの「耐火性」にも優れています。

また、これらの性能は使われるコンクリートの質によっても大きく変わってきます。

耐震性や耐火性、防音性に優れた鉄筋コンクリート造は、強度が必要なマンションやビルの建築に採用されますが、その分建築コストも高くなります。

しかし、コンクリートは気密性があって熱を伝えやすい素材なので、断熱材を使って外気を遮断すれば、冷暖房費用のかかりにくい空間が確保でき、光熱費を安く抑えるのにも役立ちます。

そのため、建築時のコストだけでなく、防音性や耐震性、耐火性をはじめとした性能や光熱費のランニングコストまで見据えた検討が大切です。

ある程度高い防音性が期待できる「鉄筋コンクリート」の建物でも、大きな声やものを落とした音、走り回る足音、子どもの泣き声などは床や壁を伝って、まわりの部屋へ伝わってしまいます。

そこで、より防音性の高い鉄筋コンクリート建築を選ぶためのポイントをご紹介します。

防音性の高いRC造を選ぶためのポイントは以下の3つです。

鉄筋コンクリート造だからと言って、全ての建物が防音性に優れているわけではありません。

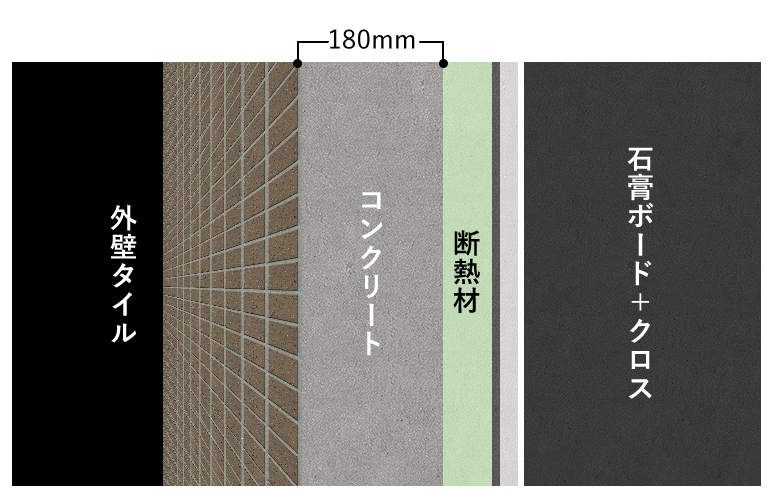

一般的に、防音性が期待できる壁の厚さは約180~250㎜と言われ、壁の厚さ130~150㎜の「木造」や100~125㎜の「鉄骨造(軽量・重量)」と比べても、150~200㎜の「RC造」はこの厚みの分だけでも防音性が高まると言えるでしょう。

また、外からの音を防ぐだけでなく、隣や上下階における部屋同士の壁の構造によっても、生活音や騒音の聞こえ方が違ってきます。

M-LINEの鉄筋コンクリート(RC造)マンションは、180㎜の壁厚を持つ鉄筋コンクリート造で遮音性の高さが自慢です。

壁の厚みと構造の防音性能を簡単に確かめる方法として、壁をコンコンと叩いて音を確認する方法があります。

壁が厚く、密度の高いしっかりしたコンクリート壁であれば、叩いた際に低くつまった音がします。一方、壁が薄かったり密度が低かったりすると、軽く高い音が響き、防音性が低いです。

また、鉄筋コンクリート造(RC造)の建物でも、戸境壁が石膏ボードやグラスウールなどの吸音材で造られている場合、防音性能が下がることがあります。

もし、たたいた際に空洞があるような軽い音がした場合、その壁の防音性には注意が必要です。

隣近所からの声や騒音に悩まされたり、生活音のもれを心配したりすることなく、思い思いの理想の暮らしが満喫できる、素敵なマンションを実現させましょう。

マンションやアパートの場合、部屋同士の間取りによっても防音性が異なるケースがあります。

例えば、隣り合わせの部屋が続く間取りは、仕切りとなる壁の厚さや構造によっては、防音性が低くなることもあります。

角部屋や最上階の部屋に住むようなワンフロア1室の多層階マンションや部屋と部屋の間にクローゼットのある間取りなど、外の道路や人通りの音さえ遮断できれば、快適な空間を保つことができる間取り設計も大切なポイントです。

コンクリート造の質はもちろん、築年数の違いでも防音効果が変わってきます。

老朽化によるひびやすき間から音がもれてしまわないよう、定期的なメンテナンスや修繕工事が、長く防音性を保つことにもつながります。

また、床材に使われているスラブの厚みは、防音効果に大きく影響します。一般的に、スラブの厚みが20cm以上ある場合、人が普通に歩く程度の足音であれば、下の階に音が響きにくいとされています。

しかし、築20年以上の古い物件では、スラブの厚みが20cm未満であるケースも。この場合、足音が下の階に響きやすく、防音性能が劣る可能性があるため注意が必要です。

築年数が経過していくとRC造の防音性は落ちてきます。

ここでは、築年数ごとのRC造防音性能の課題と対策方法について、解説していきます。

築5年以内の築浅RC造は、基本的に防音性能が高いのが特徴ですが、設備や施工品質によって差が出ることがあります。

窓や扉などの開口部から音が漏れるケースが報告されています。

対策としては、防音サッシや気密性の高いドアへの交換が有効です。また、窓に防音カーテンを取り付けたり、ドアの隙間を防ぐパッキンを設置することで音漏れを軽減できます。加えて、内覧時には施工品質を確認し、設備の防音性能が充分かどうかをチェックすることが重要です。

築10~20年の築中期RC造では、経年劣化によるコンクリートのクラックや隙間が音漏れの原因となることがあります。特に、外壁や内部構造に微細な亀裂が生じると、そこから外部の音が入り込んだり、内部の音が漏れやすくなります。

また、配管やダクト周辺の隙間が経年劣化で広がり、これにより音の響きが伝わりやすくなる場合も少なくありません。

対策としては、コンクリートのクラックを補修材で埋めることや、防音効果の高いシーリング材で隙間を埋める修繕工事があります。さらに、配管やダクト周辺には防音パネルや吸音材を設置することで音の伝わりを軽減できます。

定期的に修繕が行われているのか、内覧時や契約前に管理会社に確認してみましょう。

築30年以上の築古RC造では、コンクリート自体の劣化や防音材の寿命が原因で防音性能が大幅に低下することがあります。コンクリートは時間の経過とともに内部に微細なひび割れが生じ、密度が低下することで音の透過性が高まります。また、築古物件では、壁や床に使用されている防音材や吸音材が劣化している場合が多く、これが音漏れや音の伝搬を招く一因です。

対策としては、コンクリートの劣化部分を補修し、防音材を新しいものに交換することが挙げられます。築古RC造への移住を検討している方は、定期的に修繕が行われているのか、内覧時や契約前に管理会社に確認してみましょう。

それでは、鉄筋コンクリート造の特徴と防音性を活かした建築実例をご紹介しましょう。

東京ならではの立地を活かした「マンション経営」や「賃貸併用住宅」など、付加価値のある土地活用をぜひ参考にしてみてください。

賃貸マンション・アパートの実例です。

シンプルでスタイリッシュな外観とセキュリティ管理も安心の賃貸住宅で、利便性もプライバシー性も叶える東京の快適な多層階物件です。

屋上でワンちゃんと遊ぶこともできます。

さらに、防音性に優れたRC構造を採用しており、屋上での犬の鳴き声や足音が下の階に響きにくいため、ペットとの暮らしも快適です。

スカイツリーのお膝元に位置する「器」をコンセプトにした和モダンな「うつわホテル」です。

耐久性・耐火性・耐震性に優れた、鉄筋コンクリート造なので、5階建て+スカイツリーが望める屋上も設計しています。

非日常を味わう、おしゃれホテルにも欠かせない防音性の高さで、宿泊のお客様にも安心していただけます。

【ルームツアー】ナチュラルモダンな佇まい。器がコンセプトのインテリアとスカイツリーが見える非日常空間ホテル(5階建て・全7室)

1階と2階が飲食店になった賃貸住宅の実例です。

住人も通える中華料理店と高級感が魅力の賃貸フロアが7階まである多層階住宅で、集客も期待できる都内の土地活用に役立てています。

ここでは、以下の2つのRC造防音の成功事例を紹介します。

RC造の防音成功事例として、築20年のマンションで二重ガラスを導入したケースが挙げられます。

この物件では、外部からの騒音や生活音が気になるという課題がありましたが、二重ガラスの導入によって音の侵入を大幅に軽減することができました。結果的に二重ガラスに変更後、室内に聞こえる騒音が50%以上減少しました。

このように、築年数が20年も経過したマンションでも、適切な設備投資により防音性の高い物件を実現することが可能です。

RC造の防音の成功事例として、隣接する壁に防音パネルを設置し、隣室の生活音を遮断したケースがあります。

この物件では、隣室のテレビや話し声が薄い壁を通じて聞こえるという課題がありましたが、壁の内側に高性能の防音パネルを追加設置することで解決しました。防音パネルは遮音性の高い素材で構成されており、音の伝わりをしっかりとブロック。

設置後は隣室の生活音がほとんど気にならなくなり、住民の満足度が大幅に向上しました。

ここでは、以下の2つのRC造防音の失敗事例を紹介します。

RC造防音の失敗事例として、安価な防音材を使用した結果、期待した効果が得られず失敗した事例があります。

この物件では、コスト削減を優先し、遮音性が十分でない安価な防音材を採用。その結果、施工後も音漏れや振動が改善されず、防音性が極めて低いRC造になってしまいました。

どんな防音材を選ぶかは、防音性能を左右する重要なポイントです。コスト削減を優先せず、性能を重視した素材選びを行いましょう。

RC造防音の失敗事例として、防音施工を実施したものの、配管や換気口からの音漏れを見落としたケースがあります。

この物件では、壁や床の防音対策を重点的に行い、防音材を設置して音漏れの軽減を図りました。しかし、配管や換気口といった箇所の防音処理がされていなかったため、隣室や外からの音が伝わる結果に。

防音施工の際には、配管や換気口といった細部にも注意を払い、音漏れのない対策を施すことが重要です。

最後に、より防音性を高めるおすすめの防音・騒音対策をご紹介します。

上下階での騒音トラブルを軽減させるためには、音や振動を吸収する「防音カーペット」がおすすめです。

防音カーペットを選ぶ際のポイントとして、遮音投球が表記されているものがおすすめです。

遮音等級は以下の順で遮音性能が高くなっています。

意図せずものを落としてしまった時や子どもの足音などで、下の階の人に迷惑をかけないよう導入を検討してみるのもいいでしょう。

壁や天井に施すタイプの防音アイテムなら「防音タイル」や「防音シート」があります。

賃貸の場合は、入居者の退去時のことを考えて綺麗にはがせるタイプの防音アイテムをおすすめするのもいいかもしれません。

外からの音や騒音を防ぐのに、窓やカーテンの性能もポイントになります。

コンクリート造の気密性を守るためにも結露やカビの発生を抑える、窓やカーテンの性能選びも大切です。

賃貸マンションや多層階住宅、ビル建築に選ばれる、耐震性や耐火性、防音性に優れた、鉄筋コンクリート造。柱や梁、壁、床が一体化した構造で非常に高い気密性が魅力の建物です。

将来まで長くRC造の性能を保つためには、定期的なメンテナンスや修繕工事も大切になってきますので、長期の管理計画が重要です。

M-LINEは、都内で鉄骨造・RC造の豊富な建築実績があり、快適で収益性を考えた構造・デザイン・間取りのアパート・マンション建築をサポートします。

また、都内の各エリアの特徴や土地の特徴を踏まえた、最適な構造や設計をご提案。木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など構造を選ばず、自分の希望に合わせた収益物件が建てられます。

さらに、収支シミュレーションや建築後のフォロー体制も万全で、東京で安心してアパート・マンション経営を始められます。

「賃貸経営で土地活用したいけど入居者が集まるか心配」「建築費と利回りのバランスが分からない」などの場合も、それぞれのご希望に沿ったご提案が可能です。

賃貸住宅・賃貸併用住宅・ソーシャルアパートメントなどの土地活用をお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください。